頂端新聞·大河報記者 張弋

考古中國微信公眾號截圖

2月17日,“文博中國”微信公眾號刊登《夏文化|李維明:二裡頭遺址祭祀陶文初識》一文引發了人們關注。眾所周知,商代的甲骨文是我們已知的中國歷史上最早的文字,此文一出,網友議論紛紛,“夏代就有文字嗎?”“中國最早的文字是否要被改寫?”

沒想到過了短短不到一天,事情變發生了翻轉。2月18日,二裡頭考古工作隊迅速發文,“陶片上的符號是工作人員留下的記號”。這究竟是怎麼回事?

據李維明的文章介紹,2000年秋,中國社會科學院考古研究所二裡頭工作隊考古工作者在二裡頭遺址Ⅲ區二裡頭文化層中發掘出土一塊不規則形殘陶片(2000ⅢT4:40),定為二裡頭文化四期晚段遺物。

文章截圖

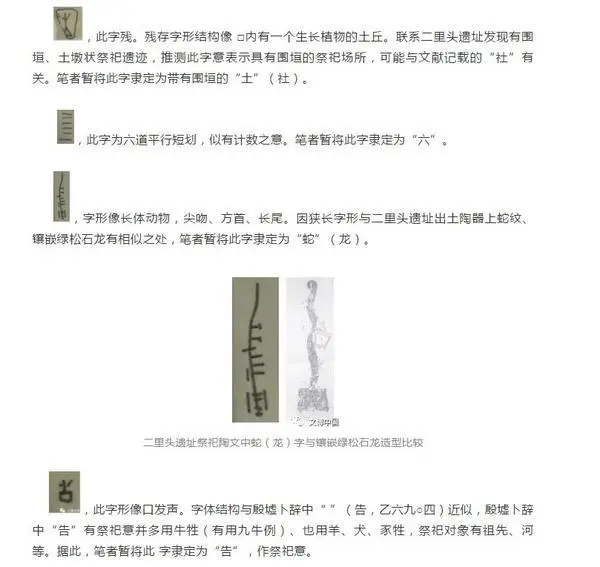

李維明在文中寫到,這塊陶片表面存有多個字痕,對於探尋二裡頭文化文字來說,這是一個重要的考古發現,表面顯示字痕似不少於4個字,並認為,這四個字分別是帶有圍垣的“土”(社)、“六”“蛇(龍)”和“告”。

他認為,陶文簡要記述地點、用牲、數量、祭祀等敘事內容。從而證明二裡頭文化有記事文字,按照二裡頭文化是夏文化的學說,夏文化有文字的學術判斷因此得以證實,並確認二裡頭文化(夏文化)文字是商文化文字之源。

據澎湃新聞2017年6月22日刊登的《口述丨國博研究館員李維明:跟鄒衡先生學習考古》中介紹,李維明畢業於北京大學考古系,歷史學博士,是著名考古學家鄒衡先生的弟子,為中國國家博物館研究館員,有《豫南及鄰境地區青銅文化》《鄭州青銅文化研究》《文物中國史》等著作。

李維明(資料圖)

事實真相究竟如何?

隨後,大河報記者向中國社科院考古研究所副研究員、二裡頭考古隊領隊趙海濤求證此事,他告訴記者,確有其事。

在微博,百家講壇主講人、作家、學者@張宏傑對此事進行關注,“國家博物館資深研究員李維明先生驚喜地發現二裡頭遺址出土陶片上有幾個字,併成功進行了釋讀,結論是二裡頭已經出現文字,這是夏朝存在的重大證據。但二裡頭考古隊迅速發文,認為所謂字跡是陶片出土時我們修補文物時隨手做的記號,否則那麼明顯的筆道,我們能看不見嗎?你認為哪方觀點正確?”

知名歷史博主@青年考古學生認為,二裡頭工作隊有失誤把這個直接放到了報告彩版,李老師沒溝通好就直接寫文章,其實就是一個簡單的誤會。

網友對此事也是議論紛紛,網友@隴右花虎認為,不分青紅皂白,就一通研究,屬行為藝術;@怎麼都不用真名兒啊說,為斷代工程操之過急,為補齊五千年用力過猛,一顆紅心情有可原;@東哥亂彈則認為,做學問最怕的是先篤定一個結論,然後盡力證明它是對的。這樣做學問的過程中,會有意無意排除掉不利於該結論的證據,甚至將不相關的東西誤讀為有利的證據。

一位考古業內人士告訴大河報記者,已經發表的考古資料是可以直接使用的,如果是陶器上有很重要的符號,在考古報告一定會指出。考古報告中對器物的描述,除了陶質陶色、形態特徵之外,上面有任何特殊痕跡都會介紹。早年在陶器整理修復時經常會做各種標記,所以二裡頭工作隊的工作不能算是失誤。

“其實是一個簡單的誤會,李老先生執著於符號和文字,這次有點大意了。這次二裡頭趕緊出來澄清,是為了避免被進一步解讀造成更大誤會,也是對老先生的尊重。”他說。

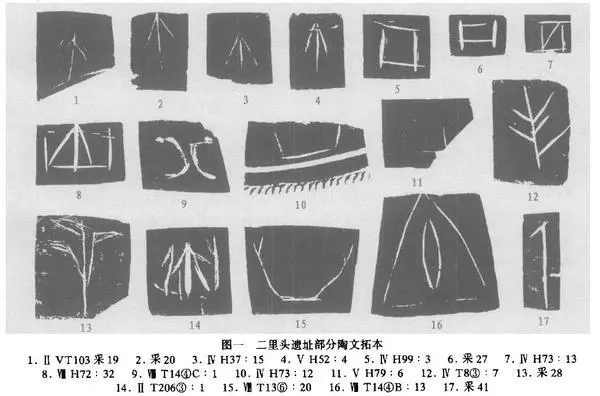

選自曹定雲《夏代文字求證——二裡頭文化陶文考》

那麼,夏代是否有文字出現?

趙海濤告訴大河報記者,他們在二裡頭出土的部分陶器口沿內壁上發現有刻畫符號,有些應當起著標記的作用,如在公共場合使用時便於相互區分,有一些則很可能是早期的文字,用來表現數字、植物、建築、器具及自然現象。有的學者指出這些刻符與後來的甲骨文有十分密切的淵源關係,進而釋讀出一些象形字。

中國社會科學院考古研究所研究員曹定雲先生曾在2004年《夏代文字求證——二裡頭文化陶文考》中認為,二裡頭陶文是夏代文字,不僅有獨體的象形字,也有複合的會意字。然而,陶器上的文字多數情況下是單個存在,很少成文,難以作為真正的文字史料。只是從字形上來看,和殷墟出土的甲骨文相近。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 知名學者從二裡頭陶片上考釋出4個字?真相其實是場烏龍

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。