近日,一件周代銅盒在山西考古出土,科研人員在銅盒內提取獲得化妝品油脂類遺存,並認定這是古代女性化妝品盒。化妝,並不是現代人的專利。妝容的歷史源遠流長,從古至今對於妝容的審美也在不斷變遷。漢白、唐紅、宋雅、明素……穿越千年的“多姿多彩”,呈現了哪些鮮活的元素?

先秦為妝容審美開端

從古典詩詞中可看到許多對女子妝容和審美的描寫。自《詩經》起,就記載了衛莊公夫人莊姜“膚如凝脂”“螓首蛾眉”;戰國時期《韓非子》中出現了“脂澤粉黛”一詞;唐代白居易《長恨歌》中寫道“芙蓉如面柳如眉”等。

“古人對於美的描寫含蓄而形象。”29歲的王一帆是中國古代妝品復原第一人,她通過翻閱古籍以及尋找出土文物、古代壁畫、塑像等資料,復原出35種古代妝品。她說,“化妝品”是個舶來詞,古代女子使用的叫作“妝品”,“時尚是個輪迴,現代人常用的化妝理念,早在古代就有了。”

中國古代妝品復原第一人王一帆復原了30多種古代妝品

古代妝容表面上是一種美的呈現,但最大的魅力在於背後的審美和理念。秦漢的質樸清純、魏晉的雅逸秀美、唐代的華麗誇張、宋代的清新淡雅等,通過小小的妝容,就反映了古人生活習慣和審美情趣的變遷。

王一帆說,先秦時期是中國最早的彩妝開端,那時就有“眉如翠羽”等說法,說明描眉的修飾已經開始。漢代崇尚“白”,西漢的美人標準是纖細而膚白。漢代的妝容,繼承了前朝的素妝風格,起初只化白色和眉毛。只不過,當焉支(胭脂)引進後,就大膽嘗試紅妝,不過也是“薄施脂粉”、淺畫雙眉,略帶倦慵之美的“慵來妝”在當時非常流行,相傳由漢成帝之妃趙合德創制,妝容顯淡雅。“漢代貴族女性參加禮儀活動,要畫‘粉白黛黑’的妝容。在當時,上層民眾的妝容、禮儀規範,成為下層民眾的典範。”她說。

盛唐時期盡展濃豔紅妝

到了魏晉南北朝時期,政權更迭,是民族大分裂也是大融合的時代,反而帶來了思想和精神上的自由與解放,妝容文化進入大飛躍的時代。

“素妝時代成為過去式,用妝更加大膽。”王一帆說,我們比較熟悉的北朝民歌《木蘭辭》中有一句“當窗理雲鬢,對鏡貼花黃”,其中的“貼花黃”就是一種妝容,將金箔、翠鳥或昆蟲羽毛等貼在額間。就顏色來講,花黃(也叫花鈿)有紅、綠、黃三種顏色,其中紅色居多,綠色的又叫翠鈿,多用各種翠鳥的羽毛製成。就樣式來看,除梅花外,還有各式小鳥、魚、蝴蝶、扇形等繁複的形狀。一種“塗額黃”的妝容也是興起於南北朝時期。當時女性妝容從佛像中得到啟發,將額頭塗成黃色。

隋唐時期,社會風氣比較開放,特別是盛世大唐,經濟社會發展盡展繁榮,這一時期也達到了中國面妝史的繁盛頂峰。想象力和創造力無窮,濃豔的紅妝成為當時社會的審美主流。許多女性將整個面頰染紅,甚至連眼部、耳部也敷以胭脂。

胭脂是外來品,來自西域,是從一種名為“紅藍”的花朵中提取的。漢代時期,張騫將胭脂帶回中原,女子敷粉後用以之飾面。後經中原改良,加入牛骨髓製作成黏稠的紅色脂膏,裝於陶瓷器皿中。魏晉南北朝時,胭脂的製作工藝更為成熟,出現了便攜式、紙片狀的“金花胭脂”,還有以絲綿蘸紅藍花汁而成的“綿胭脂”,類似現在的腮紅液。

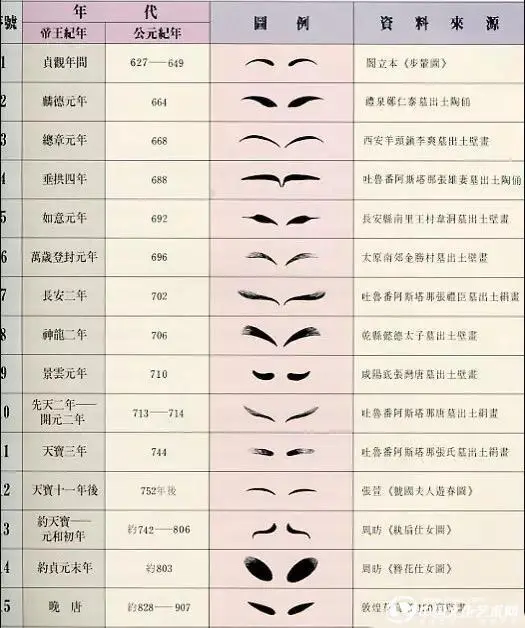

眉妝在中國古代的地位高於眼妝,古典詩詞中以“遠山黛青”“翠螺玉舒”等華麗辭藻來描寫女子的雙眉。“古人將眉毛稱為‘七情之虹’,因為它最傳神,能使面部更加立體。”王一帆說,與秦代流行“蛾眉”、漢代崇尚“八字眉”不同,唐代是眉形最為紛繁多樣的時代,短眉、長眉、細眉、闊眉,變化無窮,還被賦予遠山眉、桂葉眉、鴛鴦眉、垂珠眉、拂煙眉、倒暈眉等不同稱謂,達到數十種。盛唐時期,女性還會將原始眉毛颳去,流行把眉毛畫得闊而短,形如桂葉或蛾翅,元稹詩雲“莫畫長眉畫短眉”。

唐代流行的酒暈妝

王一帆復原過唐代著名的酒暈妝、桃花妝、飛霞妝等。她說,唐代《弈棋仕女圖》中,有一位臉上染滿紅霞的女子,若酣醉後的模樣,名為“酒暈妝”。這也是一種極致的紅妝,需要塗上厚重的胭脂,再向四周暈染,最受面部飽滿的女性的喜愛。當今時尚秀場上,也出現過這種滿面紅暈的形象。而飛霞妝是先塗胭脂後敷粉,整個妝容看上去就像天邊的晚霞,若有似無,比較動人。

唐代不同的眉妝。來源:中國文化藝術網

宋明妝容與現代審美趨同

美學發展到宋朝有了不一樣的韻味,與唐代的華美富麗不同,清新淡雅成了宋代美學追求,這一理念也體現在宋代女性的妝容上。

在美學專家看來,宋代人用墨畫畫,燒單色釉瓷器,吝惜使用多彩的顏色,論古代極簡美學,宋代達到了巔峰。在宋代,程朱理學盛行,濃豔的紅妝遭到拋棄,出現了更多素雅、淺淡的妝飾,薄妝盛行。而淡妝更要求皮膚的保養,因此,面脂得到大發展,帶給宋代人素顏玉面的自信感。

在王一帆眼中,宋代審美比較符合現代人的眼光,講究含蓄溫婉。除了唐代受胡風影響,妝容服飾偏好濃妝,其餘大部分時期中國傳統審美是以淡妝為美。不過,宋代的髮式繼承了晚唐和五代的遺風,“高髻”被認為是美的一種展現。“宋代女子的髮髻比較高,有的比唐代還高一些,女性為了加高發髻,還要摻入假髮。其實這個習俗並不是從宋代開始的,在湖南的馬王堆漢墓裡就有假髮出土。”她說,出土的漢代人物俑也被稱為“東方維納斯”,面貌秀麗淡雅,比較符合中國人的審美。

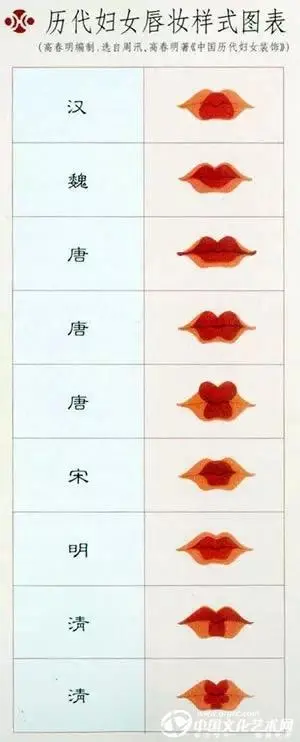

明清時候的審美,偏重纖細而修長。明代妝容繼承了宋代的素雅簡潔,胭脂比例濃淡恰到好處,比較自然,與現代淡妝非常接近。為了使五官看起來更為立體,明代女性會在額頭、鼻子和下顎處塗上白色妝粉,有點像今天的“高光”,並通過“畫眼線”讓眼睛變成丹鳳眼,產生一種眼波之美。清代妝容突出櫻桃小口。明末清初文學家李漁在《閒情偶寄》中,曾描述清代女子的點唇法用四字概括“一點即成”,稱為點絳唇。“櫻桃小嘴,這是中國古代各朝代沒有變更的審美標準,唯一區別只是唇妝的畫法。清代人點絳唇類似蓋印章,貴族女性的唇妝都比自己的唇形稍厚一點,這有別於現代的審美,也是點唇妝具造成的不同。”

從漢代至清代的唇妝樣式。來源:中國文化藝術網

研究傳統是為了把“根”扎深

白居易詩中描寫“烏膏注唇唇似泥,雙眉畫作八字低”。借古代詩人的描述,我們得以窺見千百年前的“時世妝”,每個時代的女性都在不斷妝飾著容顏。在王一帆看來,復原古妝的意義並不是成為古代人,而是研究和了解審美的傳統與變更,與現代社會更好地融合,為自己所用。

唐代周舫《簪花仕女圖》局部

“在外國人眼中,中國只有一個朝代———古代,曾經我們對於審美更多是嫁接別人的標準。”她說,現代國人的妝容有很多是借鑑日韓、歐美的風格,對於屬於中國的古典美卻領略不到。從一些時尚秀場或電影中可以看到“中國美”是外國人眼中的美,與我們自己所認同的美,似乎不一樣。丹鳳眼、高顴骨、低鼻樑等,這是許多外國人眼中的東方美和高級感。不過,近幾年隨著漢服興起和國風文化的發展,許多人逐漸意識到“自己的標準也很重要”,對審美風格的把握更為自信。

“從審美角度來看,與妝容有關的現代國貨的發展亦如此。”在她看來,研究傳統文化可以更好地把握大方向,任何一個品牌的崛起都離不開自我表達,有了傳統的依託,更符合國人的偏好和表達,創造出來的產品就不是無根之源,“根扎得越深,樹長得越高,結出的果實越大。”

(題圖和文內圖片除註明外,均由受訪者提供,來自一條)

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 漢代崇尚膚白,唐代喜濃妝,宋代愛素雅,古代人的審美你看懂了嗎?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。