走進王旭的收藏工作室,猶如置身一片光影世界。倉庫裡來時“灰頭土臉”,形如塑料垃圾的底片,經過清理、放制、裝裱等環節重新大放異彩,無聲訴說著舊日故事。

雖不以此自居,王旭確實如不少圈內藏友所言,是“中國底片收藏第一人”。2016年,他所藏底片數量就已達到驚人的30萬。他期待,可以通過自己的努力建立一座影像博物館,讓更多的人通過老底片瞭解過去的歷史,尤其是人民大眾的歷史。

留住回憶

底片中的孩子們已年過花甲

疫情期間,王旭大部分時間都埋首於大興一處僻靜廠房裡的工作室。他將近幾年收到、始終沒空整理的好幾箱底片細細甄選了一番。

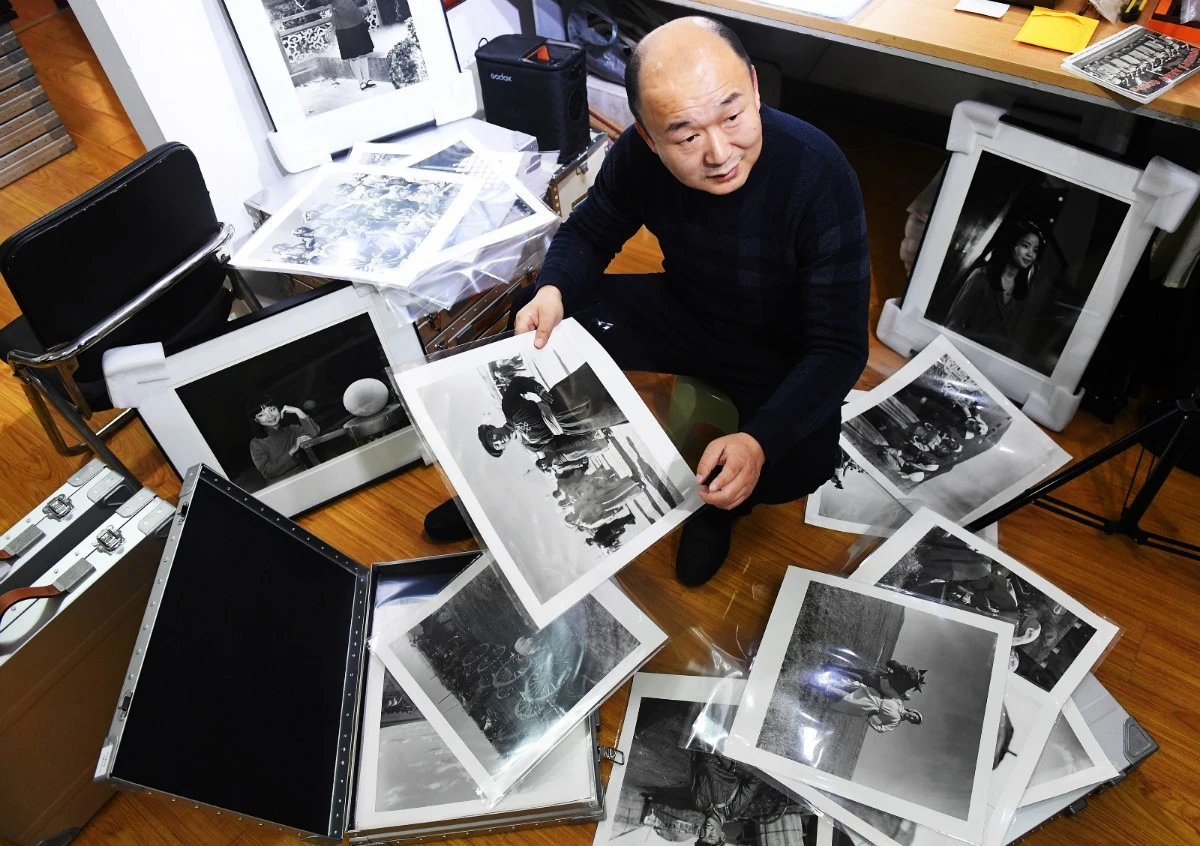

“成效顯著!”他樂呵呵地拍拍身邊十來個鋁製文件箱,它們堆成半人多高,裡面妥善安置著新近放大出來的影像圖片。

箱子打開,時光隨之流轉,1955年的北京先農壇體育場出現在眼前。

主席臺上方,懸掛著“全國第一屆工人體育運動大會”巨型牌匾,臺下依稀可見一支二三十人規模的樂隊;鏡頭一轉,第一機械和公路運輸足球比賽如火如荼……

“我在網絡上搜索了各種資料,沒有發現過第一屆工人運動會的影像。”王旭略顯激動地表示,這批運動會的底片,記錄了開幕前、開幕後以及運動員與學生的遊園活動。連同1955年閱兵的底片一起,總共多達300餘張,細節多、質量好,是他從潘家園挖到的“寶貝”。

除了放制照片外,王旭還常將有意思的底片分享到朋友圈。一組展現“北京紅十字會衛生活動”的底片中,四名來自和平裡四小的學生斜挎紅十字方形小箱,身後是兩層高的教學樓。

此外,還有佩戴紅十字袖標的小學生逐桌為同學檢查指甲、全班集體做眼保健操的場景。

“照片裡的孩子,如今應該都已過了花甲之年。”

包含老物件的底片,也是他分享中的常客,一張底片中,頭戴白帽的售貨員被成箱成排保溫瓶團團“包圍”。上面跳躍的小鹿標誌,稍微上了歲數的北京人都不會陌生。

作為二十世紀七八十年代最時髦的獎品和嫁妝,鹿牌保溫瓶是北京乃至全中國的驕傲,曾出口50多個國家和地區。

若問所藏年代最早的底片,王旭抻出一張放制完成的大幅黑白照。

七八匹馬錯落站位,十餘人有的騎在馬上,有的站在旁邊牽繩。根據人物的辮子、服飾等,他判斷照片應攝於19世紀末。“那時候相機要事先支好,看他們分散得隨意,其實是認真擺拍的,很有儀式感。”

人物後方,兩棵旁逸斜出的鬆樹映襯著牌樓,這是哪兒?

王旭發動圈內同好“群策群力”, 還真給找著了——現今的門頭溝區文物保護單位“蘆潭古道”(戒臺寺至石佛村段)。有騎行愛好者親自走了一遭,發現鬆樹還在原地,就連形狀都和上百年前別無二致。

二次創作

老照片重現百年曆史光影

對攝影本身,王旭算得上自小受到了家庭的啟蒙。父親、姨夫愛好攝影,就連對門鄰居也是一位開過照相館的老太太,所授各種光線下快門和光圈的組合,他到今天都還記得。“小學三年級拿著我父親要買肉的6毛錢,到商店買了一卷樂凱。回去之後不知道怎麼掛,怕跑光,蒙在被子裡搗鼓了半天……”

粗略算起,王旭的底片收藏始於2003年,那會兒雖然攝影有“圈”,但完全沒人有收藏底片的興趣或行動。時年28歲的他,或可稱作是系統收藏底片的先行者。

在北京參加工作後,辦公室裡王旭年紀最小,拍攝日常活動、管理相關器材等,領導都交給他琢磨,漸漸攝影成了他的生活方式。而拍多了京郊風景、蝴蝶蜻蜓,王旭也在思考,影像的意義除了遊客照風光照,還有什麼?

老家定州一次攝影協會活動上,他結識了當地知名攝影師席成。對方家裡有個三層小櫃子,不少底片打著卷兒塞在裡面。見到那些曾經被鄭重定格,如今卻殘破不堪的膠片,王旭被觸動了。“就覺得有股衝動,想把它們好好保存。”

繼收藏這第一批底片後,王旭2004年欣賞了一場影展,舊時光的魅力令他對老照片、老底片更有興致。2005年起,他常去大柳樹、潘家園閒逛,開始大量收藏底片。或許那會兒叫“收留”更為合適——正值數碼相機迅速普及,許多家庭甚至單位,認為保留底片不再有意義。伴隨搬家及城市變遷,底片大量流出、遺棄,像垃圾一樣裝在編織袋裡,被當做塑料賤賣,或者回收了去提煉白銀。買上一大袋只要幾百塊錢,非常便宜。

十餘年間,埋首於成堆影像“垃圾”成了王旭一大樂事。五年前,他的藏品數量即已達到驚人的30餘萬張底片、3萬餘張老照片,縱跨約130年曆史。

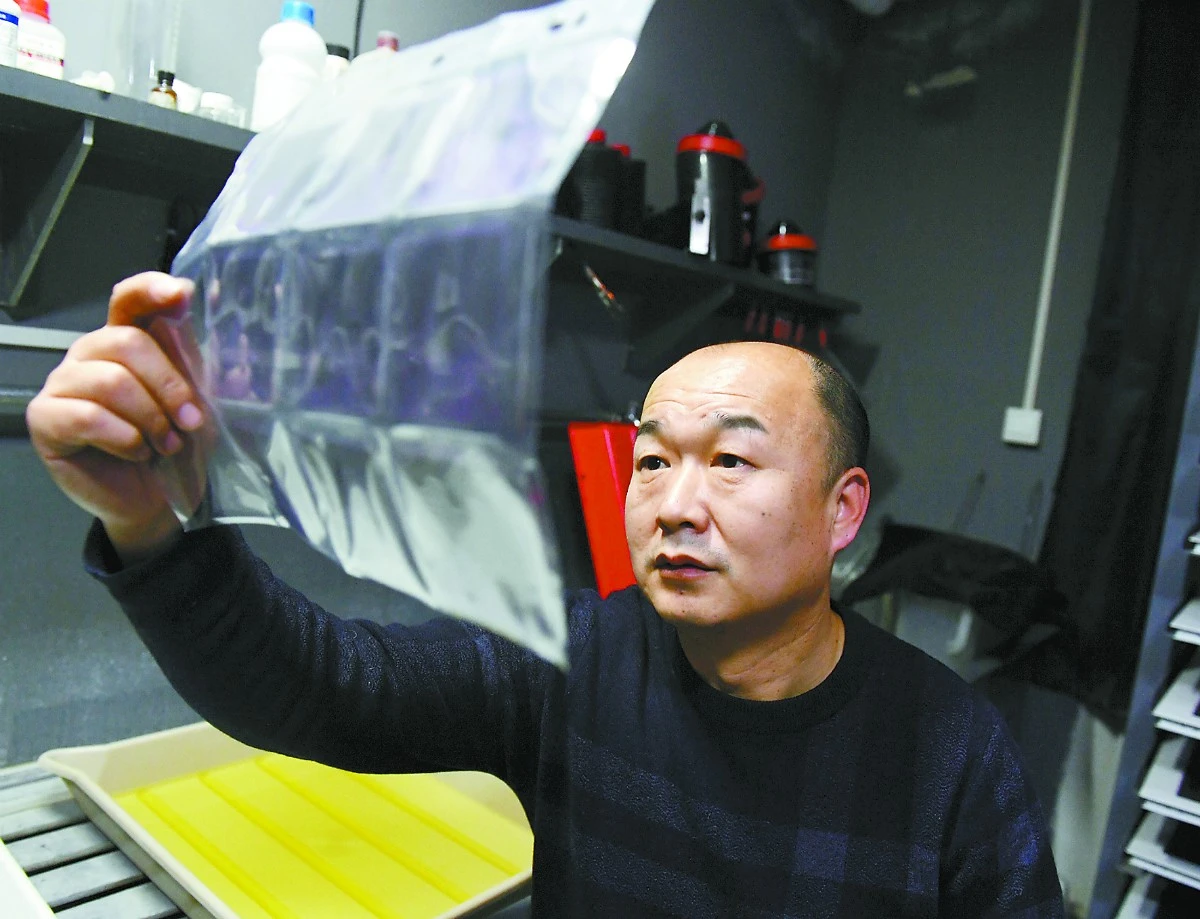

影像資料浩若煙海,卻不影響王旭對它們瞭如指掌。通常一批底片到達,會連同包裝內的紙片、信封、筆記本等重要解讀線索共同置於小倉庫的一處,然後王旭會將同內容底片整理為一冊,藉助觀片器挑選感興趣的底片,在暗房使用傳統銀鹽工藝進行手工放制。

這是他最享受的環節,通過調整明暗反差、曝光時間,將影像裡最好的或自己最想表達的地方呈現出來。幾十甚至上百年後的“二次創作”,重現底片中幾十甚至上百年前的人物或場景,常令人有與時空對話的奇妙感慨。

助力研究

找上門的博物館越來越多

伴隨收藏品類愈發細分,以及人們對底片價值逐漸重視,大約從三四年前起,想要收到優質成批底片越來越難。因起步早,在圈內名氣大,又常年各處淘選底片,王旭可謂“站在收藏鏈的頂端”。有不少商家或拍賣行收來老底片、老照片後,會專門提供給他。在梳理影像資料、翻查相關背景過程中,他對有價值的影像資料甄別獨具慧眼。

2015年,王旭將珍藏多年的上世紀五六十年代西藏和新疆人民生活的照片及底片、東方紅劇照及底片共1000多張無償捐給了國家博物館。2016年5月,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館獲捐《北支派遣紀念》照片集,百餘張原版照片出自一個名叫“騰島泰男”的日本侵華士兵之手,真實記錄了日軍在南京多處屠殺我同胞、屍體堆積如山的慘烈場景。

這本照片集,便是王旭在尋找日軍侵佔家鄉定州時期影像時意外發現的。“當時館長打電話聯繫我,希望過來看看。他們一行五人到了我這兒,一眼看到這些照片就非常激動。”王旭明白它們對紀念館的重要意義,當即同意讓對方帶走。後來紀念館辦了一場捐贈儀式,他依照允諾,將相冊正式捐出。此後,他繼續將日軍侵華相關底片和照片按地域歸納,已形成東北、華北、華南等多個系列。

開國大典、偉人、女性、兒童……在王旭已成規模的收藏主題中,大有大的厚重,小有小的情懷。“各種主題對不同的人來說,都是有意義的。”他饒有興致地談起,自己曾發佈了一張日用化工廠照片,有兩位同學在工人中驚喜地找到了各自的媽媽。另外一張老底片中,一群兒童穿著花衣服,身背腰鼓,為首的小女孩居然後來成了王旭的妻子!“去年我們發現的,那是她10歲時參加活動。她不知道世上有影像記錄了當時的模樣,興奮之情無以言表。”

由於最近收到了白洋澱和雄縣上世紀50年代的舊照,“雄安系列”是王旭新開啟的主題。“再有貼邊的就都放一起,雄安新區建成後可以來個今昔對比。”

近20年收藏生涯,王旭沒有做過大規模展覽或開發商業用途,反倒有越來越多的各地政府、博物館做研究時找來,他也竭力提供幫助。“開始就是喜歡,漸漸就覺得確實是一種責任。看到特別重要的東西,如果不收,會擔心它去了哪兒,能不能得到妥善對待。”

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 百年前擺拍的北京老照片是哪裡?有人找著了,鬆樹還在原地呢

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。