導讀

本文為中國科學技術大學副研究員、知名科普達人袁嵐峰老師在觀傳媒舉辦的2020《答案》年終秀上的演講。

中國芯片的正道何在?非常多的人低估了這個挑戰的難度,經常可以見到許多錯誤理解。中國芯片業的落後,看似是一個點,其實反映的是一大片。所以唯一的正道,就是把所有這些門類的基礎都補上,都達到世界頂端。

活動現場視頻。1:36分至15:05分為袁嵐峰老師演講

人人都知道的,我國被卡脖子最嚴重的領域是芯片。我發現,非常多的人低估了這個挑戰的難度,經常可以見到許多錯誤理解。

例如,有人認為中國在兩年內就可以造出高端芯片

實際上,這是個大大過頭的估計。目前我們沒法給出個時間表。如果我們能在十年內造出現在最高水平的芯片,就是很大的成功了。

又如,????????????????????????經常有人說“小小的芯片”,難道我們連小小的芯片都搞不定嗎?

對此的回答很簡單:新冠病毒也只是個“小小的病毒”,你覺得它容易搞定嗎?

再如,經常有人說,芯片再難,有兩彈一星難嗎?

實際上,這兩者的難度不是同一類的。芯片的難度在於精密製造,而一個國家能不能造出核武器,在很大程度上取決於核材料的生產。看一個國家有多少離心機就能判斷出他們離造出原子彈有多遠,所以你會看到各個大國三天兩頭跟伊朗的離心機扯皮。

還經常有人說,統一臺灣,拿下臺積電,就能解決芯片問題

在這些人的想法中,統一臺灣這種國家大事居然成了解決一個技術問題的手段。這本身就是輕重不分,十分搞笑。另外,還有一個顯而易見的問題:如果荷蘭ASML公司不給臺積電提供最先進的光刻機,你不還是被卡住嗎?

還有一種常見的說法是,中國的芯片本來跟世界差距不大,甚至是先進的

實際上,當時我們的芯片水平絕不是領先,甚至也不是差距不大,而是差距非常大。

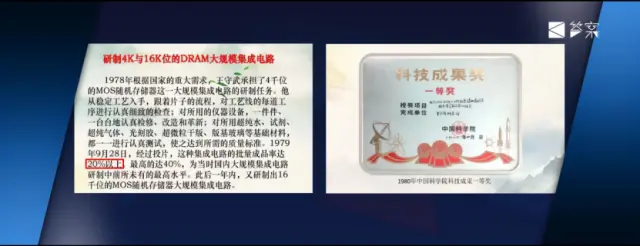

我看過一篇文章,紀念我國半導體科技的奠基人之一王守武院士,其中有這樣一個故事:

王守武院士

1977年,國際上開始工業生產16K的芯片,64K的芯片也已經做出樣品。同時中國只有少數單位仿照國外產品,做出了接近1K的芯片。但成品率極低,不能投入生產,只能作為樣品。1K對64K,這就是當時的差距。

然後,中國科學院提出,要在一年內拿下4K芯片。但經過一年的研究,成品率仍然很低。

1978年10月,中科院請王守武全面負責這一任務。他帶領團隊奮戰一年,到1979年9月,終於把4K芯片的成品率提高到了……20%以上。

這是什麼概念?量產的芯片成品率至少要達到90%以上,否則難以收回成本。可是當時王守武的這20%成品率就已經是重大進步了,獲得了中國科學院科技成果一等獎。

在分析完這些錯誤理解後

我們來講正確的理解

最基本的問題是,芯片是什麼?

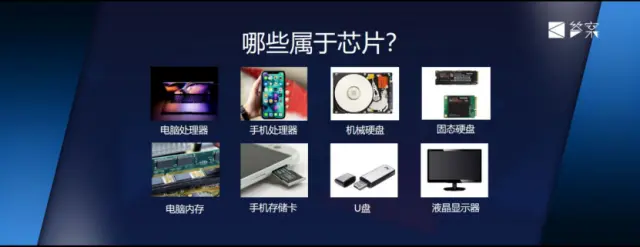

我來給大家出道題。下面這些哪些屬於芯片,哪些不屬於芯片:電腦處理器,手機處理器,機械硬盤,固態硬盤,電腦內存,手機存儲卡,U盤,液晶顯示器?

請大家思考一下。如果你能答對,你的知識水平就超過了90%的人。

答案是:這些幾乎都屬於芯片,只有兩個不是。一個是液晶顯示器,另一個是電腦硬盤中的一類,機械硬盤。機械硬盤是用磁來存儲的,不是半導體。而電腦硬盤中的另一類,固態硬盤,卻屬於芯片。固態硬盤、電腦內存、手機存儲卡和U盤都是用半導體來存儲的,它們都屬於芯片。

其實,液晶顯示器跟芯片也是近親,因為它是用半導體元件控制的,而且它的製造過程與芯片也十分相似。因此,液晶顯示這個行業又被稱為半導體顯示。

芯片的力量何在?它實際上是來自半導體

知道這個,你的知識水平就超過了99%的人。

為什麼半導體這麼神通廣大?

原因在於,只有半導體有變化。跟半導體相對的,導體永遠是導電的,絕緣體永遠是不導電的,它們都沒有變化。

只有半導體,可以在導電和不導電之間轉換。我們可以控制這種轉換,辦法有很多。用導電和不導電錶示0和1,就可以計算,可以存儲,產生無窮的變化。

那麼,半導體是怎樣在導電與不導電之間轉換的?

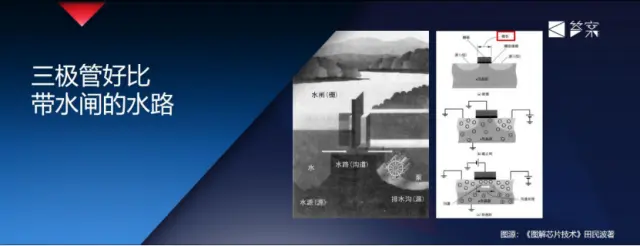

這裡的基本元件是三極管。我見過的對三極管原理最好的描述,來自這本書《圖解芯片技術》,作者是清華大學材料學院田民波教授。

三極管好比一個帶水閘的水路。左邊有個水源,右邊有個水泵在抽水。但中間有個水閘,在水閘關閉時,是沒有水流的。

然後我們逐漸把水閘升起。一開始,水閘的底部仍然在水槽裡,所以還是沒有水流。當水閘底部升到水槽之上,就開始有水流了。水閘升得越高,水流就變得越大。

把水流換成電流,這就完全是對三極管的描述。左邊的水源、右邊的水泵和中間的水閘,就對應三極管的三個極,源極、漏極和柵極。水閘的高度,就對應柵極上的電壓。

【註釋:源極、漏極和柵極實際上是場效應管的三個極,三極管的三個極叫做發射極、集電極和基極。不過《圖解芯片技術》的原文就是如此,我理解這是因為場效應管和三極管在邏輯上的作用相同,都是通過某種方式控制導電與不導電之間的轉換,所以田民波教授採用了一種簡化的解釋,以方便初學者。】

芯片的28納米、14納米、7納米等等究竟是什麼意思?

其實這就是柵極的厚度,專業的名稱叫“柵長”。如果你能記住這些多少納米是柵長,那麼你的知識水平就超過了99.9%的人。

納米成為常用單位,這是非常神奇的一件事。一納米是10的-9次方米,大約只有10個原子的長度,一根頭髮絲直徑的幾萬分之一。現在一粒芝麻的面積上(小於一平方毫米)能排列上億個三極管,這是多麼驚人的奇蹟!

由此就引出了芯片的一個特徵:它是目前人類精密製造的最高水平。

這就是為什麼我們不能制定一個太樂觀的時間表,因為精密製造正是中國跟世界先進水平相差最遠的方向。有一句話很形象:中國製造在西方的商場裡,德日製造在中國的工廠裡,美國製造在中國的實驗室裡。

芯片製造難在哪裡呢?

其實每一步都很難,沒有容易的。芯片製造分為五個階段。

芯片製造的五個階段

第一,把沙子,也就是二氧化硅,轉化成多晶硅。

第二,把多晶硅提煉成單晶硅,再把單晶硅切成一個個圓盤,也就是晶圓。

第三,在晶圓上製造各種器件。

第四,把芯片封裝起來。

第五,做最後的測試。

例如第一個階段,多晶硅的純度要達到11個9,即99.999999999%。我們平時說的純金,只不過是4個9,99.99%而已。

第二個階段,晶圓要做得非常平,連它自身的重量導致的彎曲,都是要控制的。如何控制這些晶體缺陷,是各個廠商從長期的經驗教訓中總結出來的,是他們高度重視的技術秘密。

前兩個階段都很難,第三個階段又是難中之難。光刻就是其中的核心技術。

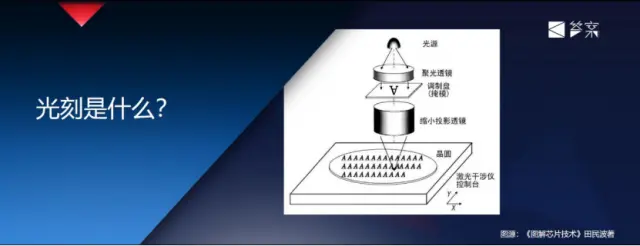

光刻是什麼?

其實就好比傳統的膠片照相技術,包括曝光、顯影、定影等等。具體的操作是這樣的。

首先,在晶圓表面塗一層光刻膠。

然後,在晶圓上面放一層掩膜,要刻的圖案就畫在掩膜上。

然後,用光通過掩膜去照射下面的晶圓。這裡的關鍵在於,光刻膠遇到光會發生化學反應。這樣,圖案就轉移到了光刻膠上。

然後,把光刻膠去掉。但發生過化學反應的地方,就留下了。

最後,對沒有光刻膠的地方進行刻蝕。這樣,圖案終於轉移到了晶圓上。真正在晶圓上刻出東西來,是在這一步。

大家可能聽說過,有個東西叫做刻蝕機,而且中國的中微半導體在刻蝕機方面是世界領先的。這當然很好,不過在很多其他步驟上我們就是落後的,就有非常多的缺陷。比如說,一般人都知道我們沒有高端的光刻機,其實剛才提到的那個光刻膠,我們也還沒有高質量的。

近年來,每當報道一箇中國在芯片方面的技術進展,立刻就有很多人歡呼可以取代光刻了,可以擺脫卡脖子了。其實這完全是誤解。

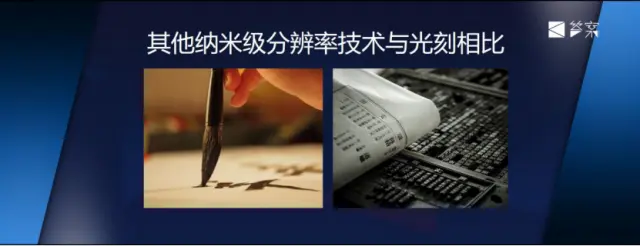

光刻真正的厲害之處,在於它保持這麼高精度的同時,還能有很高的生產效率

如果單說分辨率能達到納米級的技術,那麼這樣的技術其實有很多。我發的論文裡就有不少是關於這些技術的,例如我們實驗室2001年在《Nature》上的文章,那裡用到的技術叫做掃描隧道顯微鏡。

袁嵐峰等人2001年在《Nature》上的文章

但這些技術都是一個原子一個原子去操作。它們跟光刻的對比,就好像抄書跟印刷術的對比,實在是太慢了。所以這些技術都是用於基礎研究的,而不是工業生產。

抄書對印刷術

現在製造一個芯片,需要經過300至500道工序,涉及精密機床、精密化工、精密光學等幾乎所有領域的尖端技術。如果說芯片是現代工業技術的皇冠,那麼它就是在其他好幾頂皇冠的基礎上累加起來的,是皇冠上的皇冠。

皇冠上的皇冠

中國芯片業的落後,看似是一個點,其實反映的是一大片。所以唯一的正道,就是把所有這些門類的基礎都補上,都達到世界頂端。

我們經常說危機既是危,也是機。每當美國打壓我們,都有人歡呼危要轉化成機了。但這絕不是必然的。危轉化成機,關鍵是我們自己要努力,要做出改革,包括科研體制、教育體制、市場機制、思想文化等很多層面的改革。

很多層面的改革

如果我們只是在嘴上說說,指望事情自動變好,老想著走捷徑,或者淡化困難,或者委過於人,那麼危就是危,不會轉化成機。我們該做的事情做夠了嗎?我看遠遠不夠。

這就是我希望傳遞給大家的最重要的信息。我們要走正道,付出巨大的努力,做出巨大的改革。這不但是為了我們自己,也是為了全人類。

轉載請超鏈接註明:頭條資訊 » 芯片再難,有兩彈一星難嗎?

免責聲明

:非本網註明原創的信息,皆為程序自動獲取互聯網,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如此頁面有侵犯到您的權益,請給站長發送郵件,並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接),站長將在收到郵件24小時內刪除。